Османская империя правители годы правления. Какая русская покорила султана османской империи

Сулейман I Великолепный (Кануни) (6 ноября 1494 - 5/6 сентября 1566) десятый султан Османской империи, правивший с 22 сентября 1520 года, халиф с 1538 года.

Сулейман считается величайшим султаном из династии Османов; при нём Оттоманская Порта достигла апогея своего развития. В Европе Сулеймана чаще всего называют Сулейманом Великолепным, тогда как в мусульманском мире Сулейманом Кануни. Почётное прозвище «Кануни», данное Сулейману I народом Османской империи, как тогда, так и в наши дни, ассоциируется со словом «Справедливый».

Османский флот на яукоре во французском порту Тулон в 1543 году

Насух Матракчи

миниатюра

Сулейман I родился в 1494 году в Трабзоне в семье султана Селима I и Айше Хафсы, дочери крымского хана Менгли I Гирея. До 1512 года Сулейман был бейлербеем в Каффе. В 1520 году султан Селим I скончался. На момент смерти отца Сулейман был наместником в Манисе. Он возглавил османское государство в возрасте 26 лет.

Барельеф

Сулеймана Великолепного

на Капитолии

Тугра султана

Сулеймана Великолепного

Своё правление Сулейман I начал с того, что отпустил на свободу несколько сотен египетских пленников из знатных семей, содержавшихся Селимом в цепях. Европейцы радовались его воцарению, но они не учли, что хотя Сулейман не был так кровожаден, как Селим I, он не меньше отца любил завоевания. Сулейман I лично возглавил 13 военных компаний, 10 из которых — в Европе.

В XVI-XVII веках Османская империя достигла наивысшей точки своего влияния в период правления Сулеймана Великолепного. В этот период Османская империя была одной из самых могущественных стран мира - многонациональное, многоязычное государство, простиравшееся от южных границ Священной Римской империи - окраин Вены, Королевства Венгрия и Речи Посполитой на севере, до Йемена и Эритреи на юге, от Алжира на западе, до Азербайджана на востоке. Под её владычеством находилась бо́льшая часть Юго-Восточной Европы, Западная Азия и Северная Африка. В начале XVII века империя состояла из 32 провинций и многочисленных вассальных государств, некоторые из которых были позже захвачены ею - в то время как другим была предоставлена автономия.

Империя со столицей в Константинополе (Стамбул) контролировала территории Средиземноморского бассейна. Османская империя являлась связующим звеном Европы и стран Востока на протяжении 6 веков.

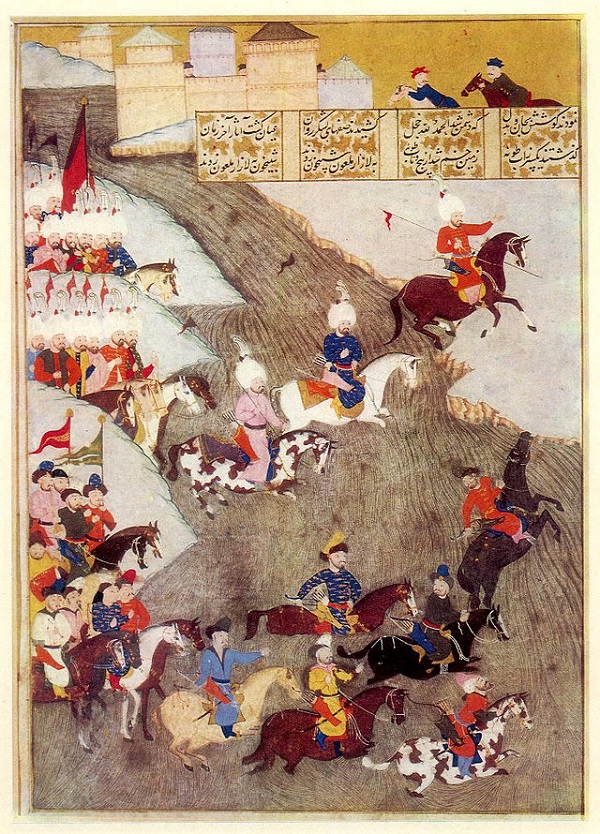

Османская миниатюра, изображающая османские войска

и передовой отряд крымских татар в Сигетварской битве,

1566 г.

Последняя битва

Султана Сулеймана Великолепного

К концу своего правления султан Сулейман I, который ещё в 1538 году принял также и титул халифа, правил величайшей и сильнейшей империей в истории мусульманского мира. Сулейман I Великолепный скончался ночью 5 сентября в своём шатре во время осады крепости Сигетвара.

Похоронен в мавзолее на кладбище мечети Сулеймание рядом с мавзолеем любимой жены Хюррем Султан.

Сулейман Великолепный

и Хюррем Султан

Хасеки Хюррем Султан. Настоящее имя неизвестно, согласно литературной традиции, Александра Гавриловна Лисовская (ок. 1502 или ок. 1505 - 15 или 18 апреля 1558) — наложница, а затем жена османского султана Сулеймана Великолепного, хасеки, мать султана Селима II.

Хюррем смогла добиться того, чего никто и никогда до неё не добивался. Она официально стала женой Сулеймана. Хотя не существовало никаких законов, запрещающих женитьбу султанов на рабынях, вся традиция османского двора настраивала против этого. При этом в Османской империи даже сами термины «закон» и «традиция» обозначались одним словом - канун.

Сохранились письма, в которых отражается большая любовь и тоска султана по Хюррем, которая была его главным политическим советником.

Образованнейшая женщина своего времени, Хюррем Хасеки Султан принимала иностранных послов, отвечала на письма иностранных правителей, влиятельных вельмож и художников.

До Хюррем фаворитки султанов играли две роли - роль собственно фаворитки и роль матери наследника престола, и что эти роли никогда не совмещались. Родив сына, женщина переставала быть фавориткой, отправляясь вместе с ребёнком в отдаленную провинцию, где наследник должен был воспитываться до того времени, как займёт место отца. Хюррем же была первой женщиной, сумевшей одновременно играть обе роли, что вызывало огромное раздражение консервативно настроенного двора. Когда её сыновья достигли совершеннолетия, она не отправилась вслед за ними, а осталась в столице, лишь изредка навещая их. Именно этим во многом можно объяснить негативный образ, который сформировался вокруг Хюррем. Кроме того, она нарушила ещё один принцип османского двора, заключавшийся в том, что одна фаворитка султана должна была иметь не более одного сына. Не в силах объяснить, как Хюррем смогла достичь столь высокого положения, современники приписывали ей то, что она попросту околдовала Сулеймана. Этот образ коварной и властолюбивой женщины был перенесён и в западную историографию, хотя и подвергся некоторой трансформации.

В отличие от всех предшественниц, а также от матерей шехзаде, имевших право возводить строения лишь в рамках провинции, в которой они проживали с сыновьями, Хюррем получила право строить религиозные и благотворительные здания в Стамбуле и в иных крупных городах Османской империи. Она создала благотворительный фонд своего имени. На пожертвования из этого фонда в Стамбуле был построен район Аксарай или женский базар, позже также имени Хасеки, в число строений которого входили мечеть, медресе, имарет, начальная школа, больницы и фонтан. Это был первый комплекс, построенный в Стамбуле архитектором Синаном в своей новой должности главного архитектора правящего дома, а также третье по величине здание в столице, после комплексов Мехмета II и Сулеймание. К числу иных благотворительных проектов Хюррем относятся комплексы в Адрианополе и Анкаре, вошедшие в основу проекта в Иерусалиме (названного позже имени Хасеки Султан), хосписы и столовые для паломников и бездомных, столовая в Мекке (при имарете Хасеки Хюррем), общественная столовая в Стамбуле (в Avret Pazari), а также две большие общественные бани в Стамбуле (в Еврейском и Aya Sôfya кварталах).

15 или 18 апреля 1558 года вследствие продолжительной болезни либо отравления Хюррем Султан умерла, предположительно в возрасте пятидесяти двух лет, после возвращения из Едирне. Год спустя её тело перенесли в куполообразный восьмигранный мавзолей архитектора Мимара Синана. Мавзолей Хюррем Хасеки Султан (тур. Haseki Hurrem Sultan Turbesi) декорирован изысканными изникскими керамическими изразцами с изображениями райского сада, практически до уровня второго ряда окон. Для изразцовых плиток характерны различные мотивы — кораллово-красный, темно-синий и традиционные бирюзовый цвета в дополнение к траурному черному цвету. На некоторые плитки нанесены тексты стихов, возможно, в честь улыбки Хюррем Султан и ее жизнерадостного характера.

Мавзолей Хюррем Хасеки Султан расположен на территории громадного комплекса Сулеймание в Стамбуле. Искать мавзолей Хюррем Султан следует с левой стороны мечети.

Насух Матракчи

Турецкие галеры на Дунае

Миниатюра

В правление османского султана Сулеймана I Великолепного турецкая миниатюрная живопись достигла своего зенита. Хроники, документирующие официальную жизнь султана, важнейшие политические события, блистательные военные победы и пышные празднества, демонстрирующие богатство и мощь неудержимо растущей империи, нуждались в ярких впечатляющих иллюстрациях. При дворе Сулеймана I работали персы, албанцы, черкесы, молдаване, а также турки, которые лишь начинали осваивать мастерство живописцев. Насух ас-Силяхи был самым известным художником этой группы.

Насух бин Карагёз бин Абдуллах эль-Боснави, более известный как Матракчи Насух или Насух эль-Силахи - османский учёный, историк, миниатюрист боснийского происхождения.

Он прославился также как математик, историк, географ, литератор и постановщик театральных пародийных сражений, которые входили в число развлечений османского двора. Прозвище Матраки, или Матракчи, он получил благодаря победам в спортивной игре «матрак» - состязании в виде танца, участники которого сражаются деревянными мечами, с маленькими круглыми подушками в качестве щитов.

Придворный ученый и рисовальщик, Насух в 1534-1535 годах сопровождал султана Сулеймана в походах на Иран и Ирак; в 1537-1538 он описал эти военные экспедиции в Отчете о каждой стадии кампании в Двух Ираках (рукопись на арабском и персидском языке, более известна под названием Меджмуа-и-Меназил, или Маршруты; библиотека Стамбульского университета). Текст рукописи Насух сопроводил 132 иллюстрациями, включающими 82 изображения городов Турции, Ирака и Ирана. Научно-художественный стиль этих миниатюр положил начало развитию в османском искусстве жанра «топографической живописи», появление которого Насух объяснил просто: «Я описывал словами и передавал красками все местности, города, городки, деревни, крепости, давая их имена и картины».

Сигетварская битва - осада армией Османской империи под командованием султана Сулеймана I небольшой крепости Сигетвар в Венгрии в период с 6 августа по 8 сентября 1566 года. Крепость Габсбургской империи обороняли хорваты и венгры во главе с баном Хорватии Миклошем Зрини.

Сражение известно в Венгрии и Хорватии как вдохновившее правнука Миклоша Зрини, носившего то же имя, на написание эпоса «Szigeti veszedelem» на венгерском языке. Раньше значение сражения оценивалось так высоко, что даже кардинал Ришелье назвал его «Битва, которая спасла цивилизацию».

Османские войска вышли из Стамбула 1 мая 1566 года. Султан был не в состоянии лично управлять лошадью и был вывезен из Стамбула в крытой конной повозке. Османская армия достигла замка Сигeтвар 6 августа 1566 года. Большой султанский шатёр был поставлен на холме Симильхоф. Сулейман должен был находиться в своей палатке во время всей осады, где он должен был получать отчёты лично от своего визиря.

Осада началась в августе 1566 года, защитники форта отбивали османские атаки до сентября.

Во время длительной осады Сулейман Великолепный умер до рассвета 7 сентября. Судя по всему смерть была естественной, но стресс и усталость от трудной осады, безусловно сыграли свою роль. Великий визирь Соколлу Мехмед-паша решил не сообщать армии об этом известии, чтобы не ослабить волю к победе в последние дни осады.

На следующий день после смерти Сулеймана прошла последняя битва. Замок Сигетвар был сожжён, остались только разрушенные стены. В первой половине 7-го сентября, турки начали тотальную атаку используя все средства (в том числе «греческий огонь», канонаду, залповый огонь и многое другое). Вскоре последняя хорватско-венгерская цитадель в Сигетваре была подожжена.

Зрини в шёлковой одежде и с золотым ключом на груди во главе своих 600 воинов ринулся в густые ряды турок. В конце концов, героический командующий, который пережил осаду в течение 36 дней, пал, пораженный тремя пулями. Турки взяли форт и выиграли битву. Только семи защитникам удалось пробиться через турецкое расположение войск.

Художник

Крафт Йоханн Питер.

«Атака Зрини»

холст, масло,

1825 г.

Старый султан скончался, не выдержав долгого путешествия. Это означало, что любое принятие серьёзных решений (как нападение на Вену) должно было быть оговорено с новым султаном; для этого визирь Мехмед-паша отправился в Стамбул, где уже и встретился с преемником Сулеймана Селимом II.

Селим II

(28 мая 1524 - 13 декабря 1574)

одиннадцатый султан Османской империи, правил в 1566-1574.

Третий сын и четвёртый ребёнок султана Сулеймана І «Великолепного» и Хюррем.

Был известен под прозвищами Селим Пьяница и Селим Блондин.

Селим II родился в Стамбуле, столице Османской империи. Первоначально Селим кратковременно управлял Коньей. В 1544 году после смерти своего старшего брата Мехмеда Селим был назначен отцом санджакбеем в провинции Маниса. В 1548 году султан Сулейман Кануни, отправившийся во главе османской армии в поход на Персию, оставил шехзаде Селима регентом в Стамбуле.

В 1553 году после казни своего старшего единокровного брата Мустафы, Селим был объявлен первым наследником престола.

В 1558 году после смерти Хюррем обострились отношения между Селимом и его младшим братом, шехзаде Баязидом. Султан Сулейман Кануни, опасавшийся переворота, отправил обоих сыновей управлять удаленными от Стамбула провинциями империи. Шехзаде Селим был переведен из Манисы в Конью, а его брат шехзаде Баязид - в Амасью. В 1559 году братья Баязид и Селим начали междоусобную борьбу за власть. Шехзаде Баязид собрал войско и выступил в поход против своего старшего брата Селима. В битве под Коньей шехзаде Селим, получивший поддержку отца и имевший численное превосходство, разбил войско младшего брата. Шехзаде Баязид с семьей бежал в Персию, но в 1561 году был выдан и задушен вместе с пятью сыновьями.

В последние годы правления отца шехзаде Селим занимал должность санджакбея Кютахьи.

Через три недели после смерти Сулеймана Кануни шехзаде Селим прибыл из Кютахьи в Стамбул, где занял султанский престол.

Во время правления Селима ІІ (государственными делами руководил великий визирь Мехмед Соколлу) Османская империя вела войны с Сефевидской империей, Венгрией, Венецией (1570-1573) и «Священной лигой» (Испания, Венеция, Генуя, Мальта), завершила завоевание Аравии и Кипра.

В 1569 Селимом был осуществлен неудачный поход на Астрахань. В Стамбуле был разработан план по объединению Волги и Дона каналом, и летом 1569 года янычары и татарская кавалерия начали блокаду Астрахани и канальные работы, в то время как флот Османской империи осаждал Азов. Но гарнизон Астрахани отразил осаду. 15-тысячная русская армия атаковала и разогнала рабочих и татар, которые были направлены для защиты, а османский флот был уничтожен штормом. В 1570 году послы Ивана Грозного заключили с Селимом II мирный договор.

Османская империя также Оттоманская империя, Оттоманская Порта или просто Порта- государство, созданное в 1299 году тюркскими племенами Османа I в северо-западной Анатолии. После падения Константинополя в 1453 году Османское государство стало именоваться империей. Падение Константинополя явилось важнейшим событием в развитии турецкой государственности, так как после победы 1453 года Османская империя окончательно закрепилась в Европе, что является важной характеристикой современной Турции. Империя достигла наибольшего возвышения в 1590 году. Её земли охватывали часть Европы, Азии и Африки. Правление османской династии длилось 623 года, с 27 июля 1299 года по 1 ноября 1922 года, когда монархия была упразднена.

После международного признания Великого национального собрания Турции, 29 октября 1923 года после подписания Лозаннского мирного договора (24 июля 1923) было провозглашено создание Турецкой Республики, являвшейся преемницей Османской империи. 3 марта 1924 года был окончательно ликвидирован Османский халифат. Полномочия и обязанности халифата были переданы Великому национальному собранию Турции.

ИЗ ИСТОРИИ, ЖИЗНИ И ТРАДИЦИЙ ОСМАНОВ.

ДЕВШИРМЕ

Девширме - в Османской империи один из видов налога с немусульманского населения, система принудительного набора мальчиков из христианских семей для их последующего воспитания и несения ими службы в качестве «слуг Порты», то есть личных невольников султана. Большинство чиновников и военных Османской империи в XV-XVI веках состояло именно из призванных по девширме лиц. Личные слуги (де-факто рабы) султана обычно служили в одном из четырёх имперских ведомств: дворцовая служба, канцелярия, богословы и военные. Последние, элитные, подчинявшиеся напрямую султану, войска, делились на кавалерию и пехоту. Янычары - «новый воин»), отражало скорее статус воина, чем его принадлежность к тому или иному роду войск. Янычары также выполняли полицейские и охранные функции.

Основной причиной возникновения девширме было недоверие османских султанов к собственной тюркской элите. Начиная со времён Мурада I, у османских правителей появилась постоянная необходимость «уравновешивать власть (тюркской) аристократии с помощью создания и развития личного войска из христианских зависимых солдат и обращённых капыкуллары („слуг Порты“)». Так один из таких «заключённых» дворца писал: «Во дворце есть всего несколько человек, говорящих по-тюркски от рождения, потому что султан полагает, что вернее служат ему обращённые христиане, у которых нет ни крова, ни дома, ни родителей, ни друзей». В популярной среди османской бюрократии тех времён книге «Правление, или, Руководство для правителей» говорится в частности, что если султан примет на службу представителей разных народов, то «все народности будут стремиться превзойти друг друга … Если армия состоит из одного народа, появляется опасность. У солдат нет рвения, и они подвержены беспорядку».

Своего пика практика девширме достигла во времена правления Мехмеда II, который в полной мере испытал на себе опасность, исходящую от сильной мусульманской элиты.

Для многих семей отбор их сыновей по девширме становился настоящей трагедией, но нередки были и случаи, когда родители всячески способствовали попаданию ребёнка во дворец, так как служба там открывала огромные возможности для крестьянского мальчика. Отрыв от дома, собственных корней нередко приводил к тому, что такие юноши становились ярыми защитниками султана, как единственного своего отца, и новой для них веры. Однако, не все забывали о своих корнях и известны случаи, когда великие визири пользовались своим происхождением в политических переговорах и дипломатических сношениях.

С 1580-х годов «слугам Порты» разрешалось заводить семьи и записывать детей в корпус по наследству.

Последнее упоминание о наборе христиан по девширме относится к началу XVIII века.

ТУРЕЦКОЕ ВОЙСКО

Османская империя, начиная с момента рождения с начала XIV века, вела войны со многими странами. Оттуда же ведет свою историю турецкое войско. Костяк турецкого войска составляли акынджи, сипахи и янычары. Но начнем мы с гвардии султана. Она состояла из силахдаров – оруженосцев султана – легкой конницы и посыльных султана по типу фельдъегерей - воинов курьеров для доставки важных документов и сообщений. Древняя конница состояла из акынджи - всадников ополченцев и дружинников. Но уже в XV веке акынджи разделились на две группы. В первую входили воины бейлербеев, во вторую добровольцы. В нее же входили небольшие группы конников под названием турецкие «дели», что значит в переводе с турецкого языка «безумные». Их действительно отличала неимоверная, граничащая с безумством, храбрость и необычный устрашающий вид. Щиты и кони покрывались шкурами львов. А сами «дели» вместо доспехов были покрыты шкурами леопардов. Также дели использовали в своих доспехах крылья, которые затем были заимствованы в убранстве польскими гусарами.

Конечно, видя такое, и бывалых воинов брала оторопь. Тем более что использовались «дели» в Османской империи в авангарде турецкого войска. Вооружены «дели» были пиками, саблями. Следующая часть турецкого войска – сипахи. Перевод этого слова с персидского означает «войско». Сипахи в своем роде привилегированная часть армии – тяжелая кавалерия. Всадники защищены доспехами из пластинок и колец. Голову защищал шлем. Вначале вооружением сипахов были тяжелые булавы и пики. Но уже в с XV века конники использовали огнестрельное оружие. Янычары это вообще уникальное явление. Ведь они сражались на стороне тех, кто их пленил. И действительно в состав турецкого войска входили взятые в плен дети греков, болгар, армян, сербов. Воспитанные в мусульманских традициях они верой и правдой служили в пехоте османского войска. Янычары в переводе с турецкого языка «новый воин». Жили они в казармах и даже не имели права жениться. Только в конце XVII в отряды янычар стали брать турок. Вооружены янычары были луками, арбалетами, ятаганами, кинжалами. Янычары были отличными стрелками из лука, затем из огнестрельного оружия. Не палили в белый свет, а вели прицельную стрельбу. Среди янычар были особые отряды под названием «рискующие головой». Они делились на мобильные группы-пятерки. Два воина с ружьями, лучник, воин метатель гранат и воин с мечом. Во время сражения решающая роль в турецком войске отводилась коннице. Она прорывала линии противника. Затем янычары шли в атаку. Конечно, со временем турецкое войско претерпевало изменения, но то, что в те времена была захвачена часть Европы и Малая Азия говорит о сильной армии.

Янычары - регулярная пехота Османской империи в 1365-1826 годах. Янычары вместе с сипахами (тяжёлой конницей) и акынджи (лёгкой иррегулярной конницей) составляли основу войска в Османской империи. Были частью полков капыкулу (личной гвардии султана, состоявшей из профессиональных воинов, официально считавшихся султанскими рабами). Янычарские полки выполняли в османском государстве также полицейские, охранные, пожарные и, при необходимости, карательные функции.

Янычары официально считались рабами султана и постоянно жили в монастырях-казармах. Жениться и обзаводиться собственным хозяйством им до 1566 года было запрещено. Имущество умершего или погибшего янычара становилось имуществом полка. Помимо военного искусства, янычары изучали каллиграфию, право, теологию, литературу и языки. Раненые или старые янычары получали пенсию. Многие из них делали успешную гражданскую карьеру. В 1683 году в янычары начинают брать и детей мусульман.

Янычары Османской империи

во время осады Родоса

С конца XVI - начала XVII веков постепенно пошёл процесс разложения корпуса янычар. Они стали обзаводиться семьями, заниматься торговлей и ремеслом. Постепенно янычары превратились в мощную консервативную политическую силу, грозу престола и вечных и непременных участников дворцовых переворотов (янычарские бунты привели к свержению и гибели султанов, напр., в 1622 и 1807 годах).

Наконец, в 1826 году корпус янычар был официально упразднён указом султана Махмуда II, а бунт возмущённых указом янычар был жёстко подавлен. В ходе операции 14 июня 1826 года по столичным янычарским казармам было выпущено 15 артиллерийских залпов.

Янычарский офицер.

Рисунок Джентиле Беллини (конец XV в.)

ДЕЛИ — КРЫЛАТЫЕ ВОИНЫ

Турецкий всадник - дели. Гравюра датского художника-графика Мельхиора Лорка (1576 г.)

Turkish-Deli

Так назывались воины конных отрядов, использовавшихся в авангарде турецкой армии. Они обычно набирались правителями пограничных районов из северобалканских народов (южных славян, венгров, албанцев и т.д.), подвластных Османской империи. Дели отличались безумной храбростью, вместо доспехов они носили шкуры диких зверей и украшали себя крыльями хищных птиц.

По примеру дели крылья на щитах и головных уборах стали носить венгерские гусары. Сохранившиеся подлинные гусарские щиты XVI в. «в венгерском стиле» имеют форму поднятого крыла. На некоторых из них изображена эмблема в виде орлиного крыла, но из иконографических источников видно, что они нередко украшались настоящими орлиными крыльями по традиции, пришедшей из Турции.

Крылатые дели изображены в турецких альбомах французского путешественника, офицера, художника и картографа Николя Николая (Nicolas de Nicolay), который путешествовал в Стамбул в 1551 г., а затем напечатал отчет о своей поездке, сопроводив его многочисленными гравюрами (1567).

МИМАР СИНАН

Во время правления Сулеймана Великолепного один из величайших османских архитекторов и инженеров - Мимар Синан стал известен всему миру.

Родился 15 апреля 1489 года в селе Агырнас (провинция Анатолия современной Турции). По мнению ряда исследователей, Синан родился в христианской армянской семье, согласно Энциклопедии Британника и мнению некоторых ученых в греческой ортодоксальной семье. При рождении получил христианское имя Иосиф (Юсуф). Отец был каменщиком и плотником, вследствие чего Синан в юности получил хорошие навыки в этих ремёслах, и это повлияло на его будущую карьеру.

В 1512 году его отобрали у родителей и рекрутировали по девширме в корпус янычар, после чего он был направлен в Стамбул, где принял ислам.

У могилы Сулеймана I

предполагается, что

слева изображен

Мимар Синан

После того, как в 1539 году верховным визирем стал Челеби Лютфи Паша, под командованием которого раньше служил архитектор, Синан был назначен главным придворным архитектором города Стамбул. В его обязанности входил контроль за строительством по всей Османской империи, включая руководство по общественному строительству (дорог, мостов, водопроводов). За долгие 50 лет пребывания на должности Синан создал мощное ведомство, с бо́льшими полномочиями, чем у контролирующего его министра. Им же был создан центр архитекторов, в котором обучались будущие инженеры.

Мечеть Шехзаде - первое из самых значительных архитектурных сооружений Мимара Синана. Возведена в историческом районе Фатих. Была начата как усыпальница для скончавшегося в 1543 году сына султана Сулеймана Великолепного Шехзаде Мехмеда и закончена в 1548 году. Имеет два минарета по 55 метров.

Мечеть Шехзаде.

Как и многие, построенные Синаном мечети, у здания квадратное основание, на котором покоится большой центральный купол, окружённый четырьмя половинами куполов и многочисленными вспомогательными куполами меньшего размера. Массивные гранёные колонны, несущие купол, прорисованы очень чётко, структура сводов ярко выделена чередующейся темной и светлой клинчатой кладкой арок. Здесь расположены тюрбе Шехзаде Мехмеда, а также Рустема-паши и Мустафы Дестери-паши.

За свою жизнь Синан построил около 300 зданий - мечети, школы, благотворительные столовые, больницы, акведуки, мосты, караван-сараи, дворцы, бани, мавзолеи и фонтаны, основная часть которых была сооружена в Стамбуле. Самые его известные постройки - это мечеть Шехзаде, мечеть Сулеймание и мечеть Селимие в Эдирне.

На его творчество огромное влияние оказала архитектура Собора Святой Софии, и Синану удалось достигнуть своей мечты - построить купол, превышающий купол Святой Софии.

Умер 7 февраля 1588 года, похоронен в собственном мавзолее (тюрбе) у стены мечети Сулеймание.

Мечеть Сулеймание в Стамбуле была возведена Синаном в 1550–57 годах, и по мнению учёных-исследователей, является самой лучшей его работой. Проект был основан на архитектурном плане храма Святой Софии в Стамбуле, шедевре византийской архитектуры, оказавшим очень большое влияние на всё творчество Синана, который пытался превзойти этот храм в своих постройках.

Мечеть находится на вершине холма прямо над заливом Золотой Рог. Чёткий ритм архитектурных форм хорошо воспринимается издали. Во дворе мечети находятся усыпальницы. В двух соседних тюрбе покоится сам Сулейман и его любимая жена Хюррем. Мечеть Сулеймание - одна из самых больших, когда-либо построенных в Османской империи. Помимо храма, в ней находился обширный социальный комплекс, включающий четыре медресе, библиотеку, обсерваторию, крупную больницу и медицинскую школу, кухни, хаммам, магазины и конюшни.

Стамбул

Мечеть Сулеймание

Архитектор Мимар Синан

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ

Джентиле Беллини

Портрет Султана Мехмета

холст, масло

1480 г.

69,9 × 52,1

Национальная портретная галерея, Лондон

Беллини Джентиле (итал. Gentile Bellini, около 1429, Венеция - 23 февраля 1507, Венеция) - итальянский художник.

Сын Якопо Беллини и предположительно старший брат Джованни Беллини.

Чрезвычайно почитаемый при жизни художник. Его талант высоко оценил Фридрих III. В 1479 году был послан в Константинополь к Султану Мехмеду II, который просил прислать хорошего портретиста.

Художник был известен, благодаря портретам венецианских дожей и полноразмерные сюжетные полотна. Большая часть работ погибла во время пожара во Дворце Дожей в 1579 году.

НИКОЛА НИКОЛЕ

(1517-1583) - французский государственный деятель, художник и путешественник.

Родился в 1517 году в исторической области Дофине, Франция. С 1542 года, служил наемником, служил и воевал под различными знаменами в Германии, Дании, Англии, Швеции, Италии и Испании.

Объездив большую часть Европы, занял должность придворного географа при Генрихе II, выполнял также обязанности камердинера короля. Сочинения Николе, замечательны превосходными рисунками:

«Navigations et pérégrinations de N. de N.» (Лион, 1568);

«Navigation du roi d’Ecosse Jacques V autour de de son royame» (Париж, 1583).

В 1551 году по приказу короля в составе посольства Габриэля д’Арамона отправляется в Турцию, ко двору Сулеймана Великолепного. Его официальная задача - создание серии рисунков о стране, а неофициальное - создание карт.

Умер в 1583 году в Суассоне, где занимал должность королевского комиссара артиллерии.

Собственно, с этой хасеки внука Роксоланы, султана Мурада III (1546-1595), непосредственно начинается правление ничем не ограниченных (поскольку их повелители были всего лишь тенью своих выдающихся предков) властных стерв, враждующих друг с другом за своё влияние на мужей (за неимением лучшего термина) и сыновей. “Всемогущая” в сериалах Роксолана выглядит нежной фиалкой и невинной незабудкой на их общем фоне.

МЕЛИКИЕ САФИЕ-СУЛТАН (СОФИЯ БАФФО)(ок.1550-1618/1619).

О происхождении главной хасеки (законной женой султана она так никогда и не стала) Мурада III, как и о происхождении её свекрови Нурбану-султан, существует две версии.

Первая, общепринятая – она была дочерью Леонардо Баффо – венецианского губернатора острова Корфу (и, стало быть, родственницей Нурбану, урождённой Сесилии Баффо).

Другая версия, и в самой Турции отдают предпочтение именно ей – Сафие была родом из албанской деревни Рези, расположенной на Дукагинском нагорье. В этом случае она приходилась землячкой, или, вполне возможно, даже родственницей поэту Ташлыджалы Яхье-бею (1498-не позднее 1582), другу казнённого Сулейманом I шехзаде Мустафы, сериальному “воздыхателю” Михримах-султан, который по происхождению тоже был албанцем.

В любом случае, София Баффо была захвачена в плен около 1562 года, в 12 лет, мусульманскими пиратами, и куплена сестрой правившего тогда турецкого падишаха Селима II, Михримах-султан. В соответствии с османскими традициями, дочь Роксоланы на год оставила девушку у себя в услужении. Поскольку Михримах и при своём отце, султане Сулеймане, и позже, во время правления своего брата Селима управляла главным гаремом Турции, скорее всего, София с первых дней своего пребывания в Османской империи очутилась сразу в Баб-ус-Сааде (название султанского гарема, дословно – “Врата блаженства”), где, к слову, Нурбану до того, как она стала валиде-султан, мягко говоря, не жаловали. В любом случае, такая закалка в самом начале карьерного пути юной наложницы очень пригодилась ей в дальнейшем, в том числе и в борьбе со свекровью, когда Мурад стал султаном. После годичного обучения девушки всему, что было необходимо знать одалиске, Михримах-султан подарила её своему племяннику, шехзаде Мураду. Произошло это в 1563 году. Мураду было тогда 19 лет, Сафие (скорее всего, имя ей дала Михримах, на турецком языке оно означает “чистая”) – около 13.

Судя по всему, в Акшехире, куда ещё Сулейман I назначил сына Селима санджак-беем в 1558 году, Сафие преуспела не сразу.

Своего первого сына (и первенца Мурада), шехзаде Мехмеда, она родила только через три года, 26-го мая 1566 года. Таким образом, султан Сулейман, доживавший тогда последний год жизни, успел узнать о рождении своего правнука (о том, что он лично видел новорожденного, нет никакой информации) за 3,5 месяца до собственной смерти 7-го сентября 1566 года.

Как и в случае с Нурбану-султан и шехзаде Селимом, до восшествия Мурада на престол детей ему рожала исключительно Сафие. Однако, чем её положение принципиально отличалось от положения её свекрови в качестве хасеки наследника престола – так это тем, что всё это время (почти 20 лет) она оставалась единственной сексуальной партнёршей Мурада (при наличии у него, как это и подобало шехзаде, большого гарема). Дело в том, что у сына Нурбану-султан были какие-то интимные психологические проблемы в половой жизни, преодолевать которые он мог только с Сафие, поэтому и занимался сексом исключительно с ней (при законной полигамии у османов, что особенно обидно). Хасеки Мурада родила ему много детей (точное их количество неизвестно), но из них пережили раннее детство только четверо – сыновья Мехмед (1566 г.р.) и Махмуд, и дочери Айше-Султан (1570 г.р.) и Фатьма-султан (1580 г.р.). Второй сын Сафие скончался в 1581 году – к тому времени его отец Мурад III уже 7 лет как был султаном, и, таким образом, у неё, как раньше у Нурбану, остался единственный сын (и он же единственный наследник Османов по мужской линии).

Избирательная импотенция Мурада, позволявшая ему иметь детей только от Сафие, очень сильно озаботила его мать Нурбану-султан только после того, как она стала валиде, да и то не сразу, а когда ей стало понятно, что отдавать ей всю власть без боя её невестка не собирается – не столько из-за его здоровья, сколько из-за огромного влияния, которое имела на её сына по этой причине ненавистная Сафие (а между матерью и хасеки Мурада, только взошедшего на престол, как раз началась война за влияние на него).

Нурбану вполне можно понять – если Роксолану подарила султану Сулейману, скорее всего, его мать, Айше Хафса-Султан, а саму Нурбану выбрала для Селима его мать Хюррем, то Сафие была выбором Михримах-султан, и, соответственно, ничем не была обязана своей свекрови (которая, кстати, и своё с ней родство категорически отказывалась признавать).

Так или иначе, в 1583 году валиде-султан Нурбану обвинила Сафие в колдовстве, которое сделало Мурада импотентом, неспособным заниматься сексом с другими женщинами. Нескольких слуг Сафие схватили и пытали, но доказать её вину (в чём?) так и не смогли.

В хрониках того времени пишут, что-де сестра Мурада, Эсмехан-султан, подарила в 1584 году брату двух красивых рабынь, “которых он принял и сделал своими наложницами”. О том, что перед этим султан Мурад встречался (по настоянию матери) в уединённом месте с иностранным лекарем, в тех же хрониках упоминается вскользь.

Однако, Нурбану, всё-таки, добилась своего – получив аж в 38 лет свободу выбора сексуальных партнёрш, правитель Османской империи, в буквальном смысле, стал одержим своим либидо. По сути, остаток жизни он посвятил исключительно гаремным наслаждениям. Он скупал красивых рабынь практически оптом и за любые деньги, где только мог. Визири и санджак-беи, вместо того, чтобы заниматься управлением государства, выискивали для него юных прелестниц у себя в провинциях и за границей. В правление султана Мурада численность его гарема, по разным оценкам, составляла от двухсот до пятисот наложниц – он был вынужден значительно увеличить и перестроить помещение Баб-ус-Сааде. В результате всего за последние 10 лет жизни он успел стать отцом 19-22 (по разным оценкам) сыновей и около 30 дочерей. Учитывая очень высокую раннюю детскую смертность в то время, можно смело предполагать, что его гарем родил ему за это время, самое меньшее, около 100 детей.

Торжество валиде-султан Нурбану, однако, было недолгим – она-то полагала, что одним ударом (наивная) она выбила из рук ненавистной невестки её самое сильное оружие. Однако, победить таким образом Сафие она всё равно не смогла. Умная женщина, приняв неизбежное, ни разу ничем не проявила своей досады или недовольства, более того – она сама стала покупать красивых рабынь для гарема Мурада, чем заслужила его благодарность и доверие, уже не как наложница, а как мудрая советница в государственных вопросах, и после смерти (в 1583 году) Сафие легко и непринуждённо заняла её место не только в государственной иерархии Османской империи, но и в глазах Мурада III. Прибрав в свои руки попутно всё влияние и связи свекровушки в венецианских купеческих кругах, приносившие Нурбану большой доход, как лоббистке их интересов в Диване.

То, что валиде Мурада III переключила все жизненные интересы сына на утехи плоти, в конечном итоге, пошло на пользу и ей самой, и её невестке – они смогли полностью взять в свои руки теперь уже совершенно не интересную для Мурада власть.

Кстати, именно во время правления сексуально озабоченного Мурада III, в главном гареме Блистательной Порты после очень долгого перерыва (в почти два столетия) снова появились представительницы правящих европейских династий. Однако, теперь они волне довольствовались положением не жён, а наложниц султана, в лучшем случае – их хасеки. Политическая ситуация в Европе очень сильно изменилась за эти 200 лет, правители государств, попавших под османский протекторат, и те, которые пытались сохранить свою независимость от Стамбула, сами предлагали дочерей и сестёр в гарем турецкого падишаха. Так, например, одной из фавориток Мурада была Фюлане-хатун (настоящее имя неизвестно) – дочь валашского господаря Мирчи III Дракулешту, правнучка того самого Влада III Цепеша Дракулы (1429/1431-1476). Её братья, как вассалы Османской империи, участвовали со своими войсками в походе турецкой армии на Молдову. А племянник, Михня II Турок (Таркитул)(1564-1601), родился и вырос в Стамбуле, в Топкапы. Он был обращён в ислам с именем Мехмед-бей. В сентябре 1577 года, после смерти своего отца, валашского господаря Александра Мирчи Михня Турок был провозглашен Портой новым господарем Валахии.

Ещё одна хасеки Мурада III, гречанка Елена, принадлежала к византийской императорской династии Великих Комнинов. Она была потомком правителей Трапезундской империи (территория на северном побережье современной Турции, вплоть до Кавказа), захваченной османами ещё в 1461 году. Биография её сына Яхьи (Александра)(1585-1648) – выдающегося то ли авантюриста, то ли политического деятеля, но, безусловно, при этом прекрасного воина и полководца, который всю свою жизнь посвятил организации военных антитурецких коалиций (с участием запорожских козаков, Москвы, Венгрии, донских казаков, государств Северной Италии и Балканских стран) с целью захвата Османской империи и создания нового Греческого государства, – заслуживает отдельного рассказа. Скажу только, что этот удалец и по линии отца, и по линии матери был потомком Галицких Рюриковичей. И, безусловно, имел все права на трон Византии, если бы его эскапада удалась. Но сейчас разговор не о нём.

Как правитель султан Мурад был таким же слабым, как и его отец Селим. Вот только если правление Селима II было вполне успешным благодаря его главному визирю и зятю, Мехмед-паше Соколлу – выдающемуся государственному и военному деятелю своего времени, то Мураду после гибели Соколлу (он приходился ему дядей, поскольку был женат на родной тётке – сестре отца) через пять лет после начала его собственного султаната найти такого же великого визиря не удалось. Главы Дивана сменяли в его правление друг друга по нескольку раз в год – не в последнюю очередь по вине султанш – Нурбану и Сафие, каждая из которых хотела видеть на этой должности своего человека. Впрочем, даже после смерти Нурбану чехарда с великими визирями не окончилась. В бытность Сафие в качестве валиде-султан сменилось 12 главных визирей.

Однако, накопленные предками султана Мурада воинские силы и материальные ресурсы ещё давали, по инерции, возможность их посредственному потомку продолжать начатое ими дело завоевания. В 1578 году (ещё при жизни выдающегося великого визиря Соколлу, и его трудами) Османская империя начала очередную войну с Ираном. По легенде, Мурад III спросил приближенных, какая война из всех, имевших место в правление Сулеймана I, была самой тяжелой. Узнав, что это была иранская кампания, Мурад решил хоть в чём-то превзойти своего великого деда. Имея значительное численное и техническое превосходство над противником, османская армия добилась ряда успехов: в 1579 году были оккупированы территории современных Грузии и Азербайджана, а в 1580 году – южное и западное побережье Каспийского моря. В 1585 году были разбиты основные силы иранской армии. Согласно Константинопольскому мирному договору с Ираном, заключённому в 1590 году, к Османской империи перешли большая часть Азербайджана, в том числе Тебриз, всё Закавказье, Курдистан, Луристан и Хузестан. Несмотря на столь значительные территориальные приращения, война привела к ослаблению османской армии, понесшей большие потери, и подрыву финансов. Кроме того, протекционистское управление государством сначала Нурбану-султан, а после её смерти – Сафие-султан, привело к сильнейшему росту взяточничества и кумовства в высшей власти страны, что, конечно, тоже не шло на пользу Блистательной Порте.

К концу жизни Мурад III (а он прожил всего лишь 48 лет) превратился в огромную жирную неповоротливую тушу, страдающую от моче-каменной болезни (которая, в конечном итоге, и свела его в могилу). Помимо недуга, Мурада мучили ещё и подозрения относительно его старшего сына и официального наследника, шехзаде Мехмеда, которому тогда было около 25 лет и который пользовался большой популярностью у янычар – внук Роксоланы опасался, что он попытается отнять у него власть. Сафие-султан в этот сложный период стоило немалых усилий уберечь сына от опасности отравления или убийства со стороны отца.

К слову, несмотря на огромное влияние, которое она снова приобрела на султана Мурада после смерти его матери Нурбану, заставить его совершить с ней никях ей так и не удалось. Свекровь перед смертью сумела убедить своего сына, что свадьба с Сафие приблизит его собственный конец, как это вышло с его отцом, Селимом II – он скончался через три года после никяха с самой Нурбану. Впрочем, Мурада такая предосторожность не спасла – он и без всякого никяха прожил 48 лет, на два года меньше, чем совершивший никях султан Селим.

Серьёзно болеть Мурад III начал осенью 1594 года, и скончался 15-го января 1595 года.

Его смерть, как и кончину его отца, султана Селима 20 лет назад, держали в глубокой тайне, обкладывая тело усопшего льдом, причём в той же самой каморке, где ранее лежал труп Селима, пока 28-го января из престолонаследной Манисы не прибыл шехзаде Мехмед. Его встречала, уже в качестве валиде, мать, Сафие-султан. Тут надо заметить, что санджак-беем Манисы отец назначил Мехмеда ещё в 1583 году, когда тому было около 16 лет. Все эти 12 лет мать и сын ни разу не видели друг друга. Это к слову о материнских чувствах Сафие-султан.

Своё правление 28-летний Мехмед III начал с величайшего в истории Османской империи братоубийства (при полной поддержке и одобрении своей валиде). В один день по его приказу были задушены 19 (или 22, согласно других источников) его младших брата, старшим из которых было 11 лет. Но и этого для обеспечения безопасности своего правления сыну Сафие показалось мало, и на другой день были утоплены в Босфоре все беременные наложницы его отца. Что было новшеством даже для тех жестоких времён – в подобных случаях ждали разрешения женщины от бремени, и убивали исключительно младенцев мужского пола. Самим наложницам (в том числе и матерям мальчиков) и их дочерям обычно оставляли жизнь.

Забегая вперёд – именно “благодаря” параноидально подозрительному султану Мехмеду у Османской правящей династии появился пагубный обычай – не давать шехзаде возможности принимать даже малейшее участие в управлении империей (как это делалось ранее). Сыновья Мехмеда содержались взаперти в гареме в павильоне, который так и назывался: “Клетка” (Kafes). Они жили там, пусть и в роскоши, но в полнейшей изоляции, черпая информацию об окружающем мире только из книг. Сообщать шехзаде о текущих событиях в Османской империи было запрещено под страхом смертной казни. Дабы избежать появления на свет “лишних” носителей священной крови Османов (а, стало быть, конкурентов на престол Блистательной Порты), шехзаде не имели права не только на свой гарем, но и на сексуальную жизнь. Теперь заводить детей имел право только правящий султан.

Сразу же после прихода Мехмеда к власти янычары подняли мятеж и потребовали повышения жалованья и других привилегий. Мехмед удовлетворил их претензии, однако после этого вспыхнули беспорядки среди населения Стамбула, которые приняли такой широкий размах, что великий визирь Ферхад-паша (разумеется, по приказу султана) впервые в истории Османской империи использовал против мятежников в городе артиллерию. Только после этого бунт удалось подавить.

По настоянию великого визиря и шейх уль-ислама Мехмед III в 1596 двинулся с войском в Венгрию (где в последние годы правления Мурада австрийцы начали понемногу возвращать себе завоёванные у них ранее территории), одержал победу в Керестецкой битве, но не сумел ею воспользоваться. Английский посол Эдвард Бартон, который по приглашению султана участвовал в этом военном походе, оставил интересные записи о поведении Мехмеда в военной обстановке.12-го октября 1596 года османская армия захватила крепость Эрлау в северной Венгрии, а две недели спустя она встретилась с основными силами Габсбургской армии, которые заняли хорошо укрепленные позиции на равнине Мезёкёвешд. В этот момент у Мехмеда сдали нервы, и он уже был готов бросить свои войска и возвратиться в Стамбул, однако визирь Синан-паша убедил его остаться. Когда на следующий день, 26 октября, обе армии сошлись в решающей битве, Мехмед устрашился и собирался было бежать с поля боя, однако Седеддин Ходжа одел на султана священный илаш пророка Мухаммеда и буквально вынудил его присоединиться к сражающимся войскам. Результатом сражения стала неожиданная победа турок, а Мехмед заработал себе прозвище Гази (защитник веры).

После своего триумфального возвращения Мехмед III никогда больше не водил османские войска в поход. Венецианский посол Джироламо Капелло писал: “Врачи объявили, что султан не может идти на войну по причине его плохого здоровья, вызванного излишествами в еде и питье”.

Впрочем, врачи в данном случае не так уж погрешили против истины – здоровье султана, несмотря на его молодость, стремительно разрушалось: он слабел, несколько раз терял сознание и впадал в забытье. Иногда казалось, что он на краю смерти. Об одном из таких случаев упоминает тот же венецианский посол Капелло в своем сообщении от 29 июля 1600 года: “Великий Властитель удалился в Скутари, и ходят слухи, что там он впал в слабоумие, что с ним до этого уже неоднократно происходило, и этот припадок продолжался три дня, в течение которых бывали краткие периоды прояснения разума” . Как и его отец султан Мурад в конце жизни, Мехмед превратился в огромную жирную тушу, которую не смог бы выдержать ни один конь. Так что ни про какие военные походы не могло быть и речи.

Такое состояние сына, который и до своей болезни не очень интересовался государственными делами, делало власть Софие-султан воистину безграничной. Став валиде, Сафие получила огромную власть и большой доход: во второй половине правления Мехмеда III она получала только в качестве жалования 3000 акче в день; кроме того, прибыль приносили земли, отданные из государственной собственности под нужды валиде-султан. Когда Мехмед III отправился в поход на Венгрию в 1596 году, он даровал своей матери право управления казной. До смерти Мехмеда III в 1603 году политика страны определялась партией, которую возглавляла Сафие совместно с Газанфером-агой, главой белых евнухов главного гарема Османской империи (евнухи представляли собой огромную политическую силу, которая, не привлекая постороннего внимания, участвовала в управлении государством и даже, позже – в возведении на трон султанов).

В глазах иностранных дипломатов валиде-султан Сафие играла роль, сравнимую с ролью королев в европейских государствах, и даже рассматривалась европейцами в качестве королевы.

Сафие, как и её предшественница Нурбану, придерживалась в основном провенецианской политики и регулярно ходатайствовала от имени венецианских послов. Так же султанша поддерживала хорошие отношения с Англией. Сафие вела личную переписку с королевой Елизаветой I и обменивалась с ней подарками: так, она получила портрет английской королевы в обмен на “два одеяния из серебряной ткани, один пояс из серебряной ткани и два носовых платка с золотой окантовкой”. Кроме того, Елизавета подарила валиде-султан шикарную европейскую карету, в которой Сафие разъезжала по всему Стамбулу и окрестностям, вызывая недовольство улемов – они считали, что такая роскошь для неё неприлична. Янычары были недовольны влиянием, которое валиде-султан оказывала на правителя. Английский дипломат Генри Лелло писал об этом в своем донесении: “Она [Сафие] всегда была в фаворе и целиком подчинила себе своего сына; несмотря на это, муфтии и военачальники часто жалуются на нее своему монарху, указывая на то, что она вводит его в заблуждение и властвует над ним”.

Однако, прямой причиной вспыхнувшего в 1600 году в Стамбуле бунте сипахов (разновидность турецкой тяжёлой кавалерии вооружённых сил Османской империи, “братья” янычар) против матери султана стала женщина по имени Эсперанса Малхи. Она была кирой и любовницей Сафие-султан. Кирами обычно становились женщины не исламской веры (как правило, еврейки), которые выступали в качестве бизнес-агента, секретаря и посредника между женщинами гарема и внешним миром. Влюблённая в еврейку Сафие позволяла своей кире наживаться на всём гареме и даже запускать руку в казну; в конце-концов, Малхи вместе с сыном (они “нагрели” Османскую империю на более чем 50 миллионов акче) была жестоко убита сипахами. Мехмед III приказал казнить главарей бунтовщиков, так как сын киры был советником Сафие и, таким образом, слугой самого султана.

Дипломаты ещё оставили упоминание об увлечении султанши молодым секретарём английского посольства, Пола Пиндара – впрочем, оставшееся без последствий. “Султанше очень нравился мистер Пиндер, и она послала за ним для личной встречи, но их свидание было пресечено”

. Судя по всему, молодого англичанина после этого срочно отправили назад в Англию.

Именно Сафие-султан впервые в истории Османской империи стали (неофициально) называть “великой валиде” – и по той причине, что она (первая среди султанш) сосредоточила в своих руках управление всей Блистательной Портой; и потому, что из-за ранней смерти её сына в государстве появились новые валиде – матери её внуков-султанов, в то время как ей тогда было всего лишь 53 года.

Безудержно властолюбивая и алчная, Сафие ещё больше, чем сам Мехмед III, боялась возможности переворота со стороны одного из своих внуков. Именно поэтому она сыграла главную роль в казни старшего сына Мехмеда, 16-летнего шехзаде Махмуда (1587-1603). Сафие-султан перехватила письмо некоего религиозного провидца, отправленное матери Махмуда, Халиме-султан, в котором он предсказывал, что Мехмед III умрёт в течение шести месяцев и ему будет наследовать его старший сын. Согласно записям английского посла, Махмуд и сам был расстроен тем, “что его отец находится под властью старой султанши, его бабушки, и государство рушится, так как она ничто не уважает так, как собственное желание получать деньги, о чём часто сокрушается его мать [Халиме Султан]”, которая была “не по душе королеве-матери” . Сафие тут же сообщила (под нужным “соусом”) обо всём сыну. В результате султан стал подозревать Махмуда в заговоре и ревновать к популярности шехзаде среди янычар. Всё это ожидаемо закончилось казнью (удушением) его старшего шехзаде 1-го (или 7-го) июня 1503 года. Однако, первая часть предсказания провидца всё равно сбылась – с опозданием на две недели. Султан Мехмед III скончался в своём стамбульском дворце Топкапы 21-го декабря 1503 года, в возрасте всего лишь 37 лет, от сердечного приступа – абсолютной развалиной. Кроме его матери, никто не сожалел о его смерти.

Жестокий и безжалостный человек, он, видимо, не был способен на страсть и пылкие чувства. Историкам известны пять его наложниц, которые родили ему детей, но ни одна из них никогда не носила титул хасеки, уже не говоря о возможности никяха падишаха с какой-то из них. Детей у Мехмеда, как для султана Блистательной Порты, тоже было немного – историкам известны шесть его сыновей (двое умерли подростками ещё при жизни отца, одного он казнил) и имена четырёх дочерей (на самом деле их было больше, но сколько именно и как их звали – покрыто мраком неизвестности).

На сей раз скрывать смерть султана не было необходимости – все его сыновья находились в Топкапы, в гаремной “Клетке” для шехзаде. Выбор был очевиден – на престол Османов взошёл 13-летний старший сын Мехмеда, Ахмед I. Кстати, при этом он сохранил жизнь своему младшему брату (он был всего на год младше него), шехзаде Мустафе. Во-первых, потому, что он был (до появления у Ахмеда собственных детей) единственным его наследником, а, во-вторых (когда у Ахмеда появились свои дети) по причине его психической болезни.

Ну, а Сафие-султан не зря боялась прихода к власти своих внуков – одним из первых решений султана Ахмеда было отстранение её от власти и ссылка в Старый дворец, где доживали свои дни все наложницы покойных султанов. Однако при этом Сафие, как старшая, “великая” валиде, продолжала получать своё фантастическое жалованье в 3000 акче в день.

Бабуля-султанша, хоть и прожила, в общем-то, не такую уж и долгую (особенно по меркам нашего времени) жизнь – она умерла примерно в 68-69 лет, при этом пережила своего внука султана Ахмеда (он скончался в ноябре 1617 года), и застала начало правления его сына, своего правнука Османа II (1604-1622), который стал султаном в феврале 1618 года, в 14 лет, после свержения янычарами его дяди, психически неполноценного султана Мустафы I. Кстати, после свержения Мустафы в Старый дворец была сослана его мать, Халиме-султан. Надо думать, она устроила “весёлые” последние дни жизни своей свекрови Сафие, по вине которой Мехмед III казнил в 1603 году её старшего сына, Махмуда.

Точная дата кончины великой валиде Сафие-султан историкам неизвестна. Она умерла в конце 1618 – начале 1619 года, и была похоронена в мечети Ая-Софья в тюрбе (мавзолее) своего повелителя, Мурада III. Оплакивать её было некому.

Advertisements

7 733

Став правителем горного района, Осман в 1289 г. получил от сельджукского султана титул бея. Придя к власти, Осман сразу отправился на завоевание византийских земель и первый же захваченный византийский городок Мелангию сделал своей резиденцией.

Осман родился в небольшом горном местечке Сельджукского султаната. Отец Османа, Эртогрул, получил соседние с византийскими земли от султана Ала-ад-Дина. Тюркское племя, к которому принадлежал Осман, считало священным делом захват соседних территорий.

После побега сверженного сельджукского султана в 1299 г. Осман создал независимое государство на основе собственного бейлика. За первые годы XIV в. основатель Османской империи сумел значительно расширить территорию нового государства и перенес свою ставку в город-крепость Эпишехир. Сразу же после этого османская армия стала совершать набеги на византийские города, расположенные на черноморском побережье, и на византийские области в районе пролива Дарданеллы.

Продолжил османскую династию сын Османа Орхан, начавший свою военную карьеру с удачного взятия Бурсы, мощной крепости в Малой Азии. Орхан объявил процветающий укрепленный город столицей государства и велел начать чеканку первой монеты Османской империи – серебряного акче. В 1337 г. турки одержали несколько блестя щих побед и заняли территории до Босфора, сделав завоеванный Исмит главной верфью государства. Одновременно Орхан присоединил соседние турецкие земли, и под его владычеством к 1354 г. оказались северо-западная часть Малой Азии до восточных берегов пролива Дарданеллы, часть его европейского побережья, включая город Галлиополь, и Анкара, отбитая у монголов.

Сын Орхана Мурад I стал третьим правителем Османской империи, прибавившим к ее владениям территории около Анкары и отправившийся с военным походом в Европу.

Мурад был первым султаном османской династии и настоящим поборником мусульманства. В городах страны начали строить первые в турецкой истории школы.

После первых же побед в Европе (завоевание Фракии и Пловдива) на европейское побережье хлынул поток тюркских поселенцев.

Султаны скрепляли указы-фирманы собственной имперской монограммой – тугрой. Сложный восточный узор включал в себя имя султана, имя его отца, титул, девиз и эпитет «всегда победоносный».

Новые завоевания

Большое внимание Мурад уделял совершенствованию и укреплению армии. Впервые в истории была создана профессиональная армия. В 1336 г. правитель сформировал корпус янычар, позднее превратившийся в личную охрану султана. В дополнение к янычарам была создана конная армия сипахов, и в результате этих коренных изменений турецкая армия стала не только многочисленной, но и необычайно дисциплинированной и мощной.

В 1371 г. на реке Марице турки разбили объединенную армию южно-европейских государств и захватили Болгарию и часть Сербии.

Следующая блестящая победа была одержана турками в 1389 г., когда янычары впервые взяли в руки огнестрельное оружие. В том году состоя лось историческое сражение на Коссовом поле, когда, разгромив крестоносцев, турки-османы присоединили к своим землям значительную часть Балкан.

Сын Мурада Байазид во всем продолжил политику отца, но в отличие от него отличался жестокостью и предавался разврату. Байазид довершил разгром Сербии и превратил ее в вассала Османской империи, став полновластным хозяином на Балканах.

За быстрые передвижения армии и энергичные действия султан Байазид получил прозвище Ильдерим (Молния). Во время молниеносного похода в 1389–1390 гг. он подчинил Анатолию, после чего турки овладели почти всей территорией Малой Азии.

Байазиду пришлось сражаться одновременно на двух фронтах – с византийцами и крестоносцами. 25 сентября 1396 г. турецкая армия разгромила огромное войско крестоносцев, получив в подчинение все болгарские земли. На стороне турок, по описанию современников, сражались более 100 000 человек. Многие знатные европейцы-крестоносцы попали в плен, позднее их выкупали за огромные деньги. В столицу османского султана потянулись караваны вьючных животных с дарами императора Карла VI Французского: золотыми и серебряными монетами, шелковыми тканями, коврами из Арраса с вытканными на них картинами из жизни Александра Македонского, охотничьими соколами из Норвегии и многим другим. Правда, дальнейших походов в Европу Байазид не совершал, отвлеченный восточной опасностью со стороны монголов.

После неудачной осады Константинополя в 1400 г. туркам пришлось сражаться с татарской армией Тимура. 25 июля 1402 г. произошла одна из величайших битв Средневековья, во время которой под Анкарой встретились армия турок (около 150 000 человек) и армия татар (около 200 000 человек). Армия Тимура, кроме хорошо обученных воинов, имела на вооружении более 30 боевых слонов – довольно мощное оружие при наступлении. Янычары, показав необычайную смелость и силу, все-таки были разбиты, а Байазид захвачен в плен. Армия Тимура разграбила всю Османскую империю, истребила или захватила в плен тысячи людей, сожгла красивейшие города и поселки.

Мухаммад I правил империей с 1413 по 1421 г. На всем протяжении своего правления Мухаммад состоял с Византией в добрых отношениях, обратив свое основное внимание на обстановку в Малой Азии и совершив первый в истории турок поход в Венецию, закончившийся неудачей.

Мурад II, сын Мухаммада I, взошел на престол в 1421 г. Это был справедливый и энергичный правитель, много времени уделявший развитию искусств и градостроительству. Мурад, справляясь с внутренними распрями, совершил удачный поход, овладев византийским городом Фессалоникой. Не менее удачными были и сражения турок против сербской, венгерской и албанской армий. В 1448 г. после победы Мурада над объединенной армией крестоносцев, была предрешена судьба всех народов Балкан – на несколько веков над ними нависло турецкое владычество.

Перед началом исторической битвы в 1448 г. между объединенной европейской армией и турками через ряды османского войска была пронесена на кончике копья грамота с договором о перемирии, нарушенным в очередной раз. Тем самым османы показали, что мирные договоры их не интересуют, – только сражения и только наступление.

С 1444 по 1446 г. империей правил турецкий султан Мухаммад II, сын Мурада II.

Правление этого султана на протяжении 30 лет превратило державу в мировую империю. Начав правление с уже ставшей традиционной казни родственников, потенциально претендовавших на трон, честолюбивый юноша показал свою силу. Мухаммад, получивший прозвище Завоеватель, стал жестким и даже жестоким правителем, но в то же время имел прекрасное образование и владел четырьмя языками. Султан приглашал к своему двору ученых и поэтов из Греции и Италии, много средств выделял на строительство новых зданий и развитие искусства. Главной своей задачей султан поставил завоевание Константинополя, при этом отнесся к ее реализации очень обстоятельно. Напротив византийской столицы в марте 1452 г. была заложена крепость Румелихисар, в которой установили новейшие пушки и разместили сильный гарнизон.

В результате Константинополь оказался отрезанным от Причерноморья, с которым его связывала торговля. Весной 1453 г. к византийской столице подошли огромная сухопутная армия турок и мощный флот. Первый штурм города не увенчался успехом, но султан приказал не отступать и организовать подготовку нового штурма. После перетаскивания в константинопольскую бухту по специально сооруженному над железными заградительными цепями настилу части кораблей город оказался в кольце турецких войск. Сражения шли ежедневно, но греческие защитники города показывали образцы смелости и упорства.

Осада не была сильным местом османской армии, и турки победили только за счет тщательного окружения города, численного перевеса сил приблизительно в 3,5 раза и благодаря наличию осадных орудий, пушек и мощной мортиры с ядрами весом по 30 кг. Перед главным штурмом Константинополя Мухаммад предложил жителям сдаться, обещав пощадить их, но они, к его огромному изумлению, отказались.

Генеральный штурм был начат 29 мая 1453 г., и отборные янычары при поддержке артиллерии ворвались в ворота Константинополя. 3 дня турки грабили город и убивали христиан, а храм Святой Софии впоследствии был превращен в мечеть. Турция стала настоящей мировой державой, провозгласив своей столицей древнейший город.

В последующие годы Мухаммад сделал своей провинцией завоеванную Сербию, покорил Молдову, Боснию, немного позже – Албанию и захватил всю Грецию. Одновременно турецкий султан завоевал обширные территории в Малой Азии и стал властителем всего Малоазийского полуострова. Но и на этом он не остановился: в 1475 г. турки захватили многие крымские города и город Тану в устье Дона на Азовском море. Крымский хан официально признал власть Османской империи. Вслед за этим были завоеваны территории сефевидского Ирана, а в 1516 г. под властью султана оказались Сирия, Египет и Хиджаз с Мединой и Меккой.

В начале XVI в. завоевательские походы империи были направлены на восток, на юг и на запад. На востоке Селим I Грозный одержал победу над Сефевидами и присоединил к своему государству восточную часть Анатолии и Азербайджан. На юге османы подавили воинственных мамлюков и взяли под контроль торговые пути по побережью Красного моря к Индийскому океану, в Северной Африке дошли до Марокко. На западе Сулейман Великолепный в 1520-х гг. захватил Белград, Родос, венгерские земли.

На пике могущества

Османская империя вступила в стадию наивысшего расцвета в самом конце XV в. при султане Селиме I и его преемнике Сулеймане Великолепном, которые добились значительного расширения территорий и установили надежное централизованное управление страной. Время правления Сулеймана вошло в историю как «золотой век» Османской империи.

Начиная с первых лет XVI в., империя турок превратилась в самую мощную державу Старого Света. Современники, побывавшие на землях империи, в своих записках и воспоминаниях с восторгом описывали богатство и роскошь этой страны.

Сулейман Великолепный

Султан Сулейман – легендарный правитель Османской империи. Во времена его правления (1520–1566 гг.) огромная держава стала еще больше, города – красивее, дворцы – роскошнее. В историю Сулейман (рис. 9) вошел также под прозвищем Законодатель.

Став султаном в 25 лет, Сулейман значительно расширил границы государства, захватив в 1522 г. Родос, в 1534 г. – Месопотамию, в 1541 г. Венгрию.

Правителя Османской империи традиционно называли султаном, титулом арабского происхождения. Считается правильным использование таких терминов, как «шах», «падишах», «хан», «цезарь», пришедшие от разных народов, находившихся под властью турок.

Сулейман способствовал культурному процветанию страны, при нем во многих городах империи были построены красивые мечети, роскошные дворцы. Знаменитый император был неплохим поэтом, оставив свои сочинения под псевдонимом Мухибби (Влюбленный в Бога»). В годы правления Сулеймана в Багдаде жил и творил замечательный турецкий поэт Физули, написавший поэму «Лейла и Меджун». Прозвище Султан Среди Поэтов получил служивший при дворе Сулеймана Махмуд Абд аль-Баки, отразивший в своих поэмах жизнь высшего общества государства.

Султан заключил законный брак с легендарной Роксоланой, прозванной Смешливой, одной из рабынь славянского происхождения в гареме. Такой поступок был по тем временам и согласно шариату явлением исключительным. Роксолана родила султану наследника, будущего императора Сулеймана II и много времени посвящала меценатству. Большим влиянием супруга султана обладала на него и в делах дипломатических, особенно в отношениях с западными странами.

Для того чтобы оставить о себе память в камне, Сулейман пригласил известного архитектора Синана для создания мечетей в Стамбуле. Приближенные императора также возводили крупные религиозные сооружения с помощью знаменитого зодчего, в результате чего столица заметно преобразилась.

Гаремы

Гаремы с несколькими женами и наложницами, разрешенные исламом, могли себе позволить только состоятельные люди. Султанские гаремы стали неотъемлемой частью империи, ее визитной карточкой.

Гаремами, кроме султанов, обладали визири, беи, эмиры. Подавляющее большинство населения империи имело по одной жене, как положено во всем христианском мире. Ислам же официально разрешал мусульманину иметь четырех жен и несколько рабынь.

Султанский гарем, породивший множество легенд и преданий, на самом деле представлял собой сложную организацию со строгими внутренними порядками. Управляла этой системой мать султана, «валиде султан». Главными ее помощниками были евнухи и рабыни. Понятно, что жизнь и сила власти управительницы султана напрямую зависели от судьбы ее высокопоставленного сына.

В гареме жили девушки, захваченные во время войн или приобретенные на невольничьих рынках. Независимо от их национальности и вероисповедания до попадания в гарем все девушки становились мусульманками и обучались традиционным для ислама искусствам – вышиванию, пению, умению вести беседу, музыке, танцам, литературе.

Находясь в гареме длительное время, его обитательницы проходили несколько ступеней и званий. Сначала их называли джарийе (новичками), затем довольно в скором времени их переименовывают в шагирт (учениц), со временем они становились гедикли (компаньонками) и уста (мастерицами).

Бывали в истории и единичные случаи, когда султан признавал наложницу своей законной супругой. Случалось это чаще тогда, когда наложница рожала правителю долгожданного сына-наследника. Яркий пример – Сулейман Великолепный, женившийся на Роксолане.

Снискать внимание султана могли только девушки, достигшие ступени мастериц. Из их числа правитель выбирал себе постоянных любовниц, фавориток и наложниц. Многие представительницы гарема, ставшие любовницами султана, награждались собственным жильем, драгоценностями и даже рабынями.

Законный брак не был предусмотрен шариатом, но султан выбирал себе из всех обитательниц гарема четырех жен, находившихся в привилегированном положении. Из них главной становилась родившая султану сына.

После смерти султана всех его жен и наложниц отправляли в Старый дворец, находившийся за пределами города. Новый правитель государства мог разрешить отставным красавицам выйти замуж или перейти к нему в гарем.

Он был величайшим из султанов своей династии, при нем Османская империя достигла наивысшего развития. В Европе Сулеймана знают под прозвищем Великолепный, а на Востоке этот правитель заслужил, может быть, менее яркое, но намного более почетное прозвище – Кануни, что значит «Справедливый».

Во всем великолепии

Венецианский посол Брагадин в письме, датированном 9 июня 1526 года, писал о нем так: «Ему тридцать два года, у него смертельно бледный цвет кожи, орлиный нос и длинная шея; с виду он не слишком сильный, однако рука у него очень сильная, что я заметил, когда целовал ее, и говорят, что он может согнуть лук, как никто больше. По своему характеру он меланхоличен, очень неравнодушен к женщинам, великодушен, горд, вспыльчив и вместе с тем иногда очень нежный».

Сулейман прославился военными походами, мудрым правлением и любовной историей, связавшей его имя с женщиной, получившей прозвище Роксолана.

Военные походы

Сулейман I , сын султана Селима I Явуза и дочери крымского хана Менгли Гирея Айше, десятый султан Османской империи. Он родился в ноябре 1494 года, его правление началось в сентябре 1520-го, когда ему было 26 лет. Умер Сулейман I в сентябре 1566 года.

Всю свою жизнь Сулейман I провел в военных походах.

Не успев сесть на трон Османской империи, он начал расширять ее пределы. В 1521 году Сулейман взял крепость Шабац на Дунае и осадил Белград. После продолжительной осады город пал. В 1522 году Сулейман с большим войском высадился на Родосе. Этот остров в то время был опорной базой рыцарей ордена иоаннитов, которые чувствовали себя хозяевами в этой части Средиземного соря. Однако, не прошло и нескольких месяцев, как укрепленная цитадель рыцарей пала.

Закрепившись в восточной части Средиземного моря, Сулейман принялся за Красное, где в ту пору хозяйничали португальские моряки. В 1524 году турецкий флот вошел из порта Джидда (современная Саудовская Аравия) в Красное море и очистил его от европейцев. В 1525 году Сулеман захватил Алжир.

С 1526 по 1528 год Сулейман ведет непрерывные войны в восточной Европе. Он покорил Боснию, Герцеговину, Славонию, вассалами Сулеймана признали себя правители Венгрии и Тансильвании. Турецкие отряды вторгались в Болгарию и в пределы Австрии.

Из этих походов Сулейман возвращался с богатой добычей, он разорял города и крепости, тысячи жителей угонял в рабство. Господство Турции над центральной и восточной Венгрией признала Австрия, обязавшись платить Сулейману ежегодную дань.

Не удовлетворившись победами на западе, Сулейман воевал и с восточными странами. В 1533 году Сулейман начал поход против Сефевидского государства (современный Азербайджан). Захватив столицу Сефевидов Тебриз, он двинулся к Багдаду и захватил его в 1534 году. Ему покорились не только правители Багдада и Междуречья, но и князья Басры, Бахрейна и других государств Персидского залива.

К 50-м годам XVI столетия Османская империя простиралась от Венгрии до Египта, от Балканского полуострова до Ирана и Закавказья. Кроме того, у Сулеймана были владения в северной Африке, он контролировал Средиземное море и всерьез грозил самому Риму.

Много хлопот причинял Сулейман и России. Крымский хан был его вассалом. В разное время вассалами Сулеймана признавали себя казанские и даже сибирские ханы. Турки не раз принимали участие в походах крымских ханов против Москвы.

В свой последний поход Сулейман выступил в 1 мая 1566 года. Турецкая армия двинулась в восточную Венгрию и осадила крепость Сигетвар. Это был тринадцатый по счету поход, в котором османский правитель принимал непосредственное участие. Тринадцатый – и последний. В ночь на 5 сентября правитель умер в своем походном шатре. Неутомимому завоевателю в ту пору было 72 года.

Внутренняя политика

Сулейман занял отцовский трон молодым человеком, но довольно опытным правителем. Он, как было принято в династии Османов, еще при жизни отца стал правителем одной из областей империи с центром в городе Маниса.

Когда очередной султан занимал престол, в его семье начиналась череда казней. По кровавому обычаю султан уничтожал всех возможных соперников из числа претендентов на престол. Поскольку каждый из правителей Османской империи имел огромный гарем, такими претендентами могли считаться сыновья всех наложниц султана. Обеспечивая себе спокойной правление, новый повелитель не щадил никого, даже малых детей. Недаром при дворце султана существовало специальное кладбище для маленьких «шах-заде» – царевичей, которые стали жертвами интриг и войн взрослых.

Правление Сулеймана началось без подобных ужасов. Так сложилось, что все его маленькие братья умерли во младенчестве от болезней.

Кроме того, первым шагом молодого Сулеймана стало доброе дело: он отпустил на волю египетских пленников, которых держал в цепях его отец.

Сулейман не напрасно заслужил почетное прозвище «Справедливый». Он боролся с коррупцией, прослыл ярым врагом злоупотреблений чиновников. Про него говорили, что он, подобно легендарному Гаруну-аль-Рашид у ходит по городу, переодевшись в простую одежду, и слушает, что говорят люди о нем и о порядках в его столице.

Но не стоит представлять себе Сулеймана в виде идеального правителя, доброго к своим подданным, но сурового к врагам империи. Он был так же жесток, подозрителен и деспотичен, как и все представители династии Османов, беспощадно казня всех, кто, по его мнению, мог представлять для него опасность или просто вызывал неудовольствие. В качестве примера можно привести судьбы трех близких Сулейману людей, которых он, по его собственным словам, когда-то любил.

Его старший сын и наследник Мустафа, сын наложницы по имени Махидевран-султа н, был казнен по его приказу и на его глазах. Сулейман подозревал, что Мустафа хочет занять престол, не дожидаясь смерти отца от естественных причин.

Ибрагим-паша по прозвищу Паргалы, великий визирь и ближайший друг Сулеймана еще со времен его юности в Манисе, был так же казнен по приказу султана по подозрению в неких интригах. Сулейман еще в юности поклялся, что Паргалы никогда не будет казнен, пока жив он, Сулейман. Решив казнить вчерашнего фаворита, он прибег к следующей уловке: поскольку сон – это некое подобие смерти, то пусть Ибрагим-паша будет казнен не во время жизни – бодрствования Сулеймана, а когда повелитель спит. Ибрагим-паша был удавлен после дружеского ужина с повелителем.

Наконец, удавленной по приказу Сулеймана была и одна из его наложниц -- Гюльфем-хатун. В молодости она была его любимицей и родила правителю наследника. Однако, ребенок вскоре умер от оспы. Сулейман вопреки обычаю не прогнал Гюльфем, а оставил ее в своем гареме. И хоть она никогда не возвращалась более на его ложе, он считал ее другом, ценил беседы с ней и ее советы. Тем не менее, финалом жизни Гюльфем-хатун стал все тот же шелковый шнурок.

Портрет Сулеймана Великолепного будет не полон, если не упомянуть о его любви к искусствам. При нем Стамбул украсился великолепными зданиями, мечетями и мостами. Он любил поэзию, сам сочинял стихи, которые в Турции по сей день считаются превосходными. Кроме того, Сулейман увлекался кузнечным делом и ювелирным искусством, и прославился тем, что сам изготавливал украшения для своих любимых наложниц.

Любовь к Хюррем

И, конечно же, рассказывая о Сулеймане Великолепном, нельзя не вспомнить о его любви к наложнице, получившей в европейской дипломатической переписке прозвище Роксолана.

Кто была эта женщина, сегодня доподлинно неизвестно. Прозвище, данное ей, недвусмысленно намекает на славянское, даже русское происхождение, поскольку «роксоланами» называли в средние века именно русских. Учитывая многочисленные военные походы турецких и крымских войск на территории, которые сегодня занимает Украина, такое происхождение этой девушки можно считать вполне вероятным. По традиции Роксолану считают дочерью священника из западных областей Украины и называют Александрой Лисовской, но никаких документальных подтверждений этому нет. Султан заметил и приблизил к себе эту девушку, и дал ей имя Хюррем, что значит, «Радость». Видимо, нрава славянка была и в самом деле веселого. Хюррем-султан удалось невозможное: она добилась того, что Сулейман отпустил ее на свободу и сделал своей законной женой, чего не случалось в султанском гареме до сих пор никогда. Более того, она имела серьезное влияние и на внешнюю, внутреннюю политику султана, что отмечали все дипломаты, бывавшие в Стамбуле.

Именно Хюррем-султан была матерью шах-заде Селима, который стал следующим после Сулеймана правителем империи.

Когда Хюррем умерла, Сулейман приказал построить для нее изысканно украшенный мавзолей. Рядом с этим мавзолеем была воздвигнута усыпальница, в которой упокоился и сам великий завоеватель.

За все многие сотни лет, на протяжении которых происходило формирование и развитие нашей страны, отношения с племенами, жившими на территории нынешней Турции, были напряженными. Наиболее сильными противниками всегда были турки-османы, династия которых правила на протяжении многих лет.

Откуда они появились?

Еще в середине первого тысячелетия нашей эры, во время начавшегося Великого переселения народов, в Малой Азии появились первые представители тюркоязычных племен. Но в период могущества и силы Византии, когда центральная власть была еще сильна, все они успешно ассимилировались и особого влияния на историю той области не оказывали. Так продолжалось на протяжении практически тысячи лет. К тому времени Византия едва смогла выстоять под постоянными ударами арабов, а потому не могла эффективно противиться попыткам внешнего проникновения.

В то же время сельджуки перенесли свою столицу в глубь Анатолии, что была расположена в непосредственной близости от византийских земель. Из прибывших тюрок-огузов, греков, армян и персов на протяжении последующих лет началось формирование тех турок, каких мы знаем сегодня. Но процесс этот был очень длительным и непростым, так как в тех краях издревле проживало множество национальностей, многие из которых исповедовали христианство.

Тюрки - не турки

Даже появление большого количества тюрок, которые к тому времени уже исповедовали ислам, кардинально ситуацию не изменило. Как ни странно, но на протяжении сотен лет представители двух религий вполне мирно сосуществовали друг с другом, даже несмотря на то, что именно тюрки занимали руководящие позиции во власти.

А потому «тюрками», которые позже превратились в турок, можно с натяжкой именовать лишь «ядро» того общества, тогда как все прочее население изначально к этому этносу не имело никакого отношения. Так как вообще появились османы, династия которых потом правила несколько веков?

Образование османского султаната

Смесь ислама и традиционной родоплеменной структуры самих тюрок предопределили особенности получившегося в итоге султаната. Как итог - слабый центр, управляемый не только правителем, но и чиновничьим аппаратом. В нем, кстати, главенствующую роль играли вовсе не тюрки, а все те же греки и армяне. Окраинные провинции управлялись целым «вассальным институтом», в роли которого выступали влиятельные беи. Соответственно, эти «округа» именовались бейликами. Из одного и вышли османы. Династия их началась с одного особенно прозорливого правителя.